お知らせ

2024.11.12・14 大阪教育大学で森林ESD体験授業を行いました

青空が広がる気持ちのいい2日間、大阪教育大学の美術、書道、理科専攻の学生さんを対象に森林ESD体験講座を実施しました。テーマは「どこでもできる森林ESD」。大阪森林インストラクター会の方々を講師に、柏原キャンパスに息づく自然が織りなす色や形、香りや手触りをじっくり観察し、作品に仕上げました。

12日の最初のプログラムは「森の色合わせ」です。厚紙に和紙をちぎって貼り付けた自作の“パレット”を手に、同じ色の自然を探します。どれも一般的な絵の具やクレヨンにはない「和」の色で、「こんな色、見つかるかな・・」の声もありましたが、パレットを葉っぱや木の実にかざしながら、驚くほど似た色を探すことができました。

続いて2つ目のプログラムはは「森の美術館」。自然の風景を長方形や虫眼鏡型のフレームで囲い、1枚の絵に仕立ててタイトルを付けます。どこを切り取るか、みなさん真剣そのもの。これまで見過ごしていた景色やものたちが主役となった素敵な作品が揃いました。

14日は「フィールドビンゴ」というアクティビティからスタートしました。ビンゴシートに書かれた「赤いもの」「ちくちく」「自然の音」「香りのするもの」など16のお題を、五感をフル動員して見つけます。中には「動物のいた跡」など少し難しいものも。グループで相談したり、森林インストラクターからヒントをもらったりしながらコンプリート。

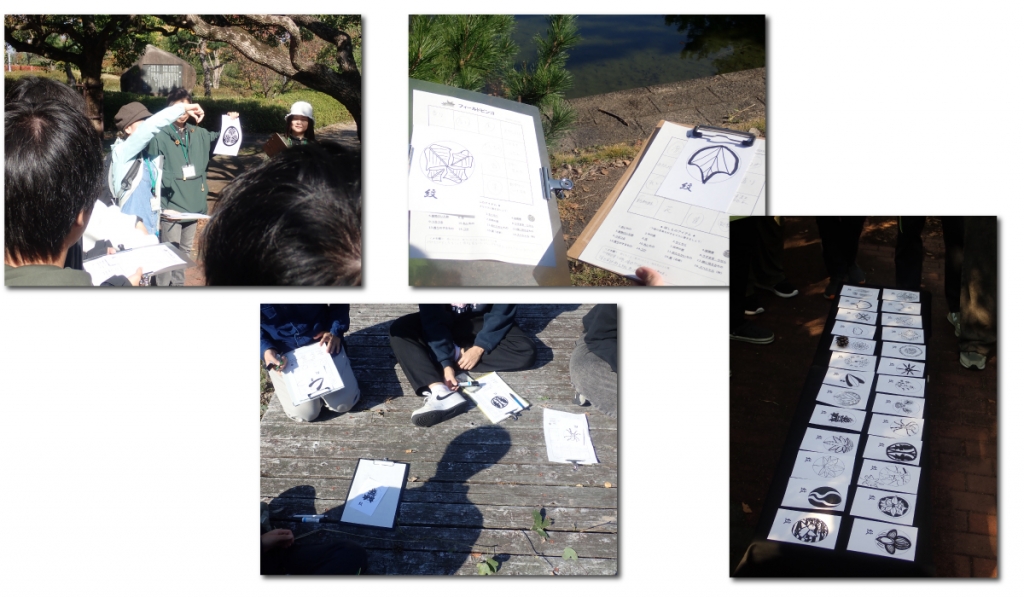

自然をていねいに見つめる感覚に慣れてきたところで、2つめのプログラム「自然の紋」に挑戦。1限目で見たいろいろな自然のフォルムをもとに「紋」を作ります。森林インストラクターから、日本の家紋の多くは自然をモチーフにしていると説明を受け、さまざまな家紋や大学の校章を見せてもらってイメージをつかんだら、さっそく取り掛かります。

自然の印象をデフォルメしたりデザイン化した紋がずらり並ぶと、まさに圧巻! それぞれの作品の意味や意図を聞きながら味わいました。

2日間にわたって実施した4つのアクティビティはどれもゲームを通して、自然と触れ合い、楽しみながら理解するための手法です。自然に触れ、興味を持ち、大切にしようという思いを醸成する森林環境教育にとても向いたプログラムです。

学生のみなさんが子どもたちに教える立場になったとき、この森林ESD体験講座を思い出し、校庭や中庭にある身近な自然の面白さや大切さを生き生きと伝える授業を展開してくれることを期待しています。

授業を受けた学生さんの感想の一部を紹介します。

(12日)

葉っぱの裏のくすんだ部分は、そこだけを見ると紫には程遠いように感じたの

ですが、試しに和紙に乗せてみるとかなり色が近くて驚きました。

青緑とか紫とかの奇抜な色はないだろと思っていたから実際に見つけたらテンションが上がったし、なぜか植物の方にもこの色になってくれたことの感謝と愛着が湧きました。

森の美術館では、その人の感性に触れることができて、自分になかった発想や工夫が見られて楽しかった。

自絵の具や色鉛筆ではなく自分たちで集めた植物を使って絵を作ってもらうことも面白いのではないかと考えた。拾ってきた植物の色・形・質感をそのまま作品に生かすことが出来るので、見て・触って楽しい授業にできると思う。

自然の中で一種の創作活動として、その場をアートの一部にすることは自然にしかできない美しさを切り取るということでとても面白かった。

赤・黄色・茶色などいろいろな色の落ち葉や木の実、鳥や風のかすかな音、池の中を泳ぐメダカやアメンボなどいろいろな発見があった。

自分は虫などの生き物が苦手なのですが、不思議なことに秋を探している途中で見つけたクモなどの生物にはあまり嫌悪感を抱きませんでした。自然の中を歩くという事が精神だけでなく身体のリフレッシュにつながるという事を体感し、普段の生活で取り入れていければいいなと思いました。

本やネットで調べても、においは実際体験するまで分からないし、普段香りに気づいても気に留めないかもしれない。森林ESD によって今一度自然の楽しさや面白さを認識した。

紋を作る取り組みでは同じ植物を題材にしても視点や数によって見え方も全く異なるものであり、無限に存在するものだと感じた。

今回は自然の物を参考にして紋を描く活動をしましたが、自然の物をそのまま紙に

張り付けたりして紋を作るのも面白そうだと思いました。

自然に触れながら、人と関わりながら行える活動で、パソコンやスマートフォンなどのICT にあふれた現在の子ども達にとっては非常に良い活動になると感じた。

最新情報

-

ニュース

-

ニュース

-

協力者紹介

“みどりの未来”のためにできること